李约瑟(Joseph Needham)博士穷其半生,撰述《中国科学技术史》,卷册浩繁,力图证明近代科学技术兴起之前,中国的科学技术不仅自成体系,且极具影响。李氏推崇宋朝,在卷一“导论”第六章“历史概述: 宋朝及辽、金(鞑靼)诸朝”,以及卷三(数学)“宋、元、明时期”中,盛赞沈括“稀世通才”,评《梦溪笔谈》为“中国科学史之坐标”。

沈括的确“博学善文,于天文、方志、律历、音乐、医药、卜算,无所不通,皆有所论著”,而且能学以致用。

史载:淮南饥,遣括察访,发常平钱粟,疏沟渎,治废田,以救水患。迁集贤校理,察访两浙农田水利,迁太常丞、同修起居注。时大籍民车,人未谕县官意,相挻为忧;又市易司患蜀盐之不禁,欲尽实私井而辇解池盐给之。言者论二事如织,皆不省,括侍帝侧,帝顾曰:“卿知籍车乎?”曰:“知之。”帝曰:“何如?”对曰:“敢问欲何用?”帝曰:“北边以马取胜,非车不足以当之。”括曰:“车战之利,见于历世。然古人所谓兵车者,轻车也,五御折旋,利于捷速。今之民间辎车重大,日不能三十里,故世谓之太平车,但可施于无事之日尔。”帝喜曰:“人言无及此者,朕当思之。”遂问蜀盐事,对曰:“一切实私井而运解盐,使一出于官售,诚善。然忠、万、戎、泸间夷界小井尤多,不可猝绝也,势须列候加警,臣恐得不足偿费。”帝颔之。明日,二事俱寝。

客观而言,沈括展示的才能多属技艺,与科学无关。李氏也关注这一问题,1969年,言及“科学革命”时自问:“为何现代科学,即为先进技术而以数学假设自然,在西方粲然于伽利略时代?”其第二问:“为何公元前一世纪至公元十五世纪,中国文明应用自然知识远胜于西方?”

李氏把“现代科学”喻为大海,而各民族及文化在古代及中古发展的“科学”有如河流,最终汇入大海,所谓“百川朝宗于海”。李氏相信,中国科学的“殊途”必将“同归”于现代科学。由此可知,其“现代科学”具普世性,而无涉民族或文化的独特背景。

但科学史家席文(Nathan Sivin)不以为然,认为“中国人有技艺而无科学,无任何概念或词语足以包罗此类技艺。”因此,与其追问现代科学为何没有出现在中国,不如探寻现代科学为何出现于西方。(Why the scientific revolution did not take place in China - or didn’t it?)

香港中文大学陈方正教授论及现代科学,认为现代科学是“拜一个传统,前后两次革命所赐。”

“一个传统”即从古希腊到现代的自然科学都在同一研究传统之内:现代科学之出现,虽然是由一次突破性飞跃所导致,但其性质仍与古希腊科学同条共贯。

“两次革命”指运用精确的数学以量化自然界的研究,其中,天文学和物理学成绩最为卓著。第一次在古代希腊,即柏拉图接受毕达哥拉斯学派对于数学的无上重视(所谓“数即万物”),在其“学园”全力推动数学研究,以探求宇宙奥秘;第二次即十六、十七世纪的“科学革命”。

现代科学的出现,是通过数理科学(即开普勒、伽利略、牛顿等研究)获得突破,而且此后三百年的发展显示,现代科学其他部分也莫不以数学和物理学为终极基础。(陈方正《继承与叛逆 -- 现代科学为何出现于西方》)

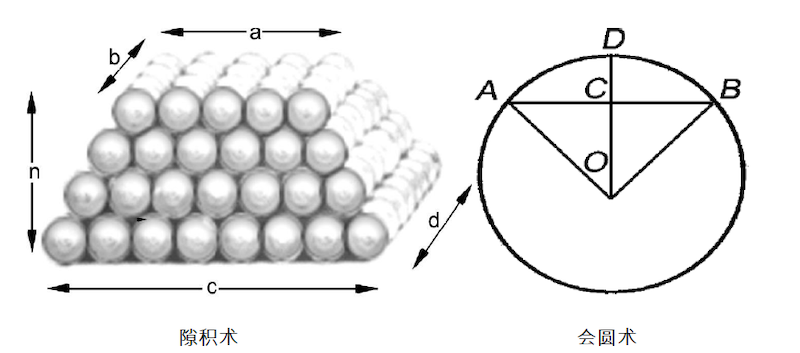

沈括《梦溪笔谈》述及数学九条,加上度量衡三条,共计十二条,其中,卷十八《技艺》301为人称道,《中国科学技术史》卷三第十九章亦引用。沈括自信而言:“此二类皆造微之术,古书所不到者,漫志于此。”

算术求积尺之法,如刍萌、刍童、方池、冥谷、堑堵、鳖臑、圆锥、阳马之类,物形备矣,独未有隙积一术。古法,凡算方积之物,有立方,谓六幂皆方者。其法再自乘则得之。有堑堵,谓如土墙者,两边杀,两头齐。其法并上、下广,折半以为之广,以直高乘之;以直高以句,以上广减下广,余者为股,句股乘弦以为斜高。有刍童,谓如覆斗者,四面皆杀。其法倍上长加入下长,以上广乘之;倍下长加入上长,以下广乘之,并二位,以高乘之,六而一。隙积者,谓积之有隙者,如累棋、层坛及洒家积罂之类。虽似覆斗,四面皆杀,缘有刻缺及虚隙之处,用刍童法求之,常失于数少。予思而得之,用刍童法为上行,下行别列下广,以上广减之,余者以高乘之,六而一,并入上行。【假令积罂:最上行纵横各二罂,最下行各十二罂,行行相次。先以上二行相次,率至十二,当十一行也。以刍童法求之,倍上行长得四,并入下长得十六,以上广乘之,得之三十二,又倍下行长得二十四,并入上长,得二十六,以下广乘之,得三百一十二;并二位得三百四十四,以高乘之,得三千七百八十四。重列下广十二,以上广减之余十,以高乘之,得一百一十,并入上行,得三千八百九十四,六而一,得六百四十九,此为罂数也。刍童求见实方之积,隙积求见合角不尽,益出羡积也。】履亩之法,方圆曲直尽矣,未有会圆之术。凡圆田,既能析之,须使会之復圆。古法惟以中破圆法析之,其失有及三倍者。予别为析会之术,置圆田,径半之以为弦,又以半径减去所割数,余者为股;各自乘,以股除弦,余者开方除为句,倍之为割田之直径,以所割之数自乘退一位倍之,又以圆径除所得,加入直径,为割田之弧。再割亦如之,减去已割之数,则再割之数也。【假令有圆田径十步,欲割二步,以半径为弦,五步自乘得二十五,又以半径减去所割二步,余三步为股,自乘得九,用减弦外有十六,开平方,除得四步为句,倍之为所割直径,以所割之数二步自乘为四,倍之得为八,退上一位为四尺,以圆径除,今圆径十已足盈数,无可除,只用四尺加入直径为所割之弧,凡得圆径八步四尺也。再割亦依此法。如圆径二十步求弧数,则当折半,乃所谓以圆径除之也。】此二类皆造微之术,古书所不到者,漫志于此。

史载,沈括因父荫迁授沭阳主簿,县依沭水,当时,河道漫为污泽,沈括主持新筑二堤,疏水为百渠九堰,分导并节制沭水主流及支流,得良田七千顷,且在治理汴渠筑坝、研究城防壁障实践中,首创“隙积术”,进而发展《九章算术》之“刍童术”。此术为求解垛积之法,即高阶等差级数求和。“会圆术”系丈量田亩、绘制地图、测算天象时,由已知圆的直径及弓形的高,求弓形的弦长和弧长之方法,简易且实用。

卷七128,沈括评说古今言刻漏者数十家,悉皆疏谬,谈到数之本质,“大凡物有定形,形有真数。方圆端斜,定形也;乘除相荡,无所附益,泯然冥会者,真数也。”

沈括通过实践悟出,算数当化繁为简:“算术多门,如求一、上驱、搭因、重因之类,皆不离乘除,唯增减一法稍异,其术都不用乘除,但补亏就盈而已。假如欲九除者增一便是,八除者增二便是,但一位一因之。若位数少则颇简捷,位数多则愈繁,不若乘除之有常。然算术不患多学,见简即用,见繁即变,不胶一法,乃为通术也。”(《梦溪笔谈》卷十八“技艺”306)

金元数学家李治著《敬斋古今注拾遗》:“予因存中(沈括)此说,用悟算数无穷。存中去今尚未远,特著此术于笔谈中,是必前未有以为新奇而篡之耳。然今之算家,自以以此法为九归,则不以增成也。若增成者,寻常唯求如积则用之,期左右上下,各宜位以相继耳,与九归绝不相类。”

后人误以为,九归口诀源自增成法,其实,归及归除载于《谢察微算经》卷三,早于《梦溪笔谈》。

此外,沈括还运用算学测算天文历法,研究围棋局数,策划九军阵法,以及军粮运输。《梦溪笔谈》之后,相继问世的算学著述有秦九韶《数书九章》;李冶《测圆海镜》及《益古演段》;杨辉《详解九章算法纂类》;以及朱世杰《算学》和《四元玉鉴》等。但这些著述类似《九章算术》,算法体系以问题为中心,旨在解决日常生活及生产相关问题,所有问题均属计算,与古希腊《几何原本》之代数几何化截然不同。

为何中国文明未能创发现代科学?原因诸多,恐怕与古代东西方数学体系不同也有关系。1697年,莱布尼兹(Gottfried Wilhelm Leibniz)编辑《中国近事》,论及中国人与欧洲人通过实践,掌握应对自然的技能,难分胜负,但在缜密思考及理性思辨方面,欧洲人略胜一筹,因为,中国人“仅凭经验获得数学,如吾族工匠所掌握的那种数学。”

李约瑟博士也注意到:“中国数学思想基本是代数学思维模式,而非几何学式样。”现代科学发轫于于几何学,对此,爱因斯坦的洞见足以说明问题。

1953年,爱因斯坦致函J.E.斯威策,谈及西方现代科学建立和发展的基础问题,1961年,李约瑟博士发表论文《中国科学传统的贫乏和胜利》,引用此函:

西方科学发展基于两大成就:希腊哲学家(在欧几里德几何学)发明形式逻辑体系,以及(在文艺复兴时期)通过系统实验,或可发现因果关系。在我看来,中国贤哲未能取得如此进步,倒无须惊异。

(责编:俞利军 )